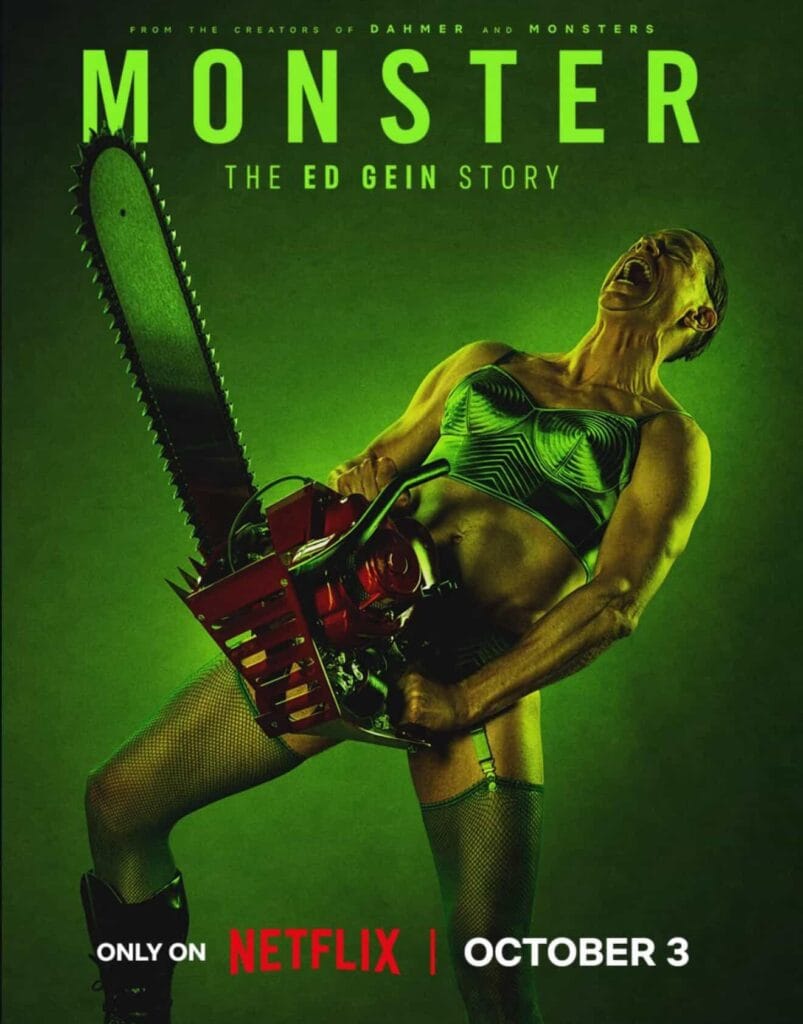

Pourquoi « Monstres : Ed Gein », le nouveau cauchemar signé Ryan Murphy sur Netflix, fait déjà débat ?

Écrit par Jérôme Patalano - Publié le 3 octobre 2025 - 🕐 5 minutes

La saison 3 de « Monstres », l’anthologie criminelle créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, est disponible depuis le 3 octobre 2025 sur Netflix.

Elle revient sur l’histoire macabre d’Ed Gein, incarné par Charlie Hunnam, criminel américain dont les crimes ont inspiré des chefs-d’œuvre de l’horreur au cinéma.

Ce qui sera abordé :

Après Jeffrey Dahmer et les frères Menéndez, Netflix poursuit son exploration du crime réel avec une nouvelle figure glaçante. Ed Gein, fermier du Wisconsin arrêté en 1957, reste célèbre pour deux meurtres, mais surtout pour les découvertes effroyables faites dans sa ferme : objets fabriqués à partir de restes humains, cadavres exhumés et reconstitués.

Rapidement, son nom dépasse les archives judiciaires pour devenir une référence culturelle. Ed Gein devient l’inspiration de Norman Bates dans « Psycho » d’Alfred Hitchcock, de Leatherface dans « Massacre à la tronçonneuse » et de Buffalo Bill dans « Le Silence des agneaux ». Par ce biais, il est à l’origine de l’un des archétypes les plus marquants du cinéma d’horreur.

La série « Monstres : l’Histoire d’Ed Gein » replace ce personnage dans son époque, celle d’une Amérique rurale corsetée par la religion et l’isolement. Elle questionne également la fabrication du mythe, en croisant réalité historique, fascination médiatique et représentations cinématographiques.

Mais que sait-on vraiment de l’identité de Ed Gein ?

Sur le plan de l’historiographie, des sources fiables montrent qu’il souffrait de troubles psychologiques (schizophrénie ou délire, etc.), qu’il était extrêmement dépendant de sa mère Augusta, qu’il conservait sa chambre après sa mort, qu’il exhume des corps de femmes dont l’apparence rappelle la sienne ou celle de sa mère, et qu’il fabriquait des objets funéraires morbides. Bon appétit.

Des récits journalistiques ou universitaires spéculent sur ses désirs, sa fascination pour les vêtements féminins, son possible travestissement, mais beaucoup insistent sur le fait que ces éléments viennent de confessions faites sous pression, d’interrogatoires susceptibles de suggestion, ou de rapports psychiatriques anciens peu fiables.

Nouveau

5,49€

Découvrez ce livre

Nouveauté

Le naufragé du temps & les chroniques d’Albany

Imaginez : c'est comme si « Stranger Things » avait été croisé avec « Les nouvelles aventures de Sabrina ». Le tout, dans les années 90.

Découvrez ce livrePar exemple, l’article « Ed Gein and the figure of the transgendered serial killer » (K.E. Sullivan) souligne qu’il y a une « identification féminine » dans certaines évaluations psychologiques, mais pas de revendication claire de Ed Gein comme transvesti ou transidentité propre, et souligne la dimension médiatique de la rumeur qui fusionne folie, désir, et monstruosité.

Dans cette saison de « Monstres », Netflix adopte une approche mixte : fidélité aux faits reconnus (cadavres, profanations, rapports psychiatriques, obsession maternelle) et liberté dramatique pour interroger le mythe ; notamment comment la figure de Ed Gein a inspiré les classiques d’horreur, comment son image a été médiatisée, et comment s’articule la frontière entre criminalité, folie, et transgression de genre.

D’ailleurs Charlie Hunnam décrit Ed Gein dans une interview à people.com comme « l’un des monstres les plus doux », à la monstruosité évidente, mais aussi à l’humanité troublée.

Une représentation queer sur le fil du rasoir, entre exploitation du mythe et question éthique

Ryan Murphy, producteur ouvertement homosexuel, a souvent intégré des narratifs LGBT dans ses œuvres. Le projet « Monstres » s’est déjà confronté à des critiques autour de la sexualité ou de la relation entre les frères Menéndez, ainsi que sur l’étiquetage LGBTQ dans Dahmer.

Dans le cas d’Ed Gein, les éléments de genre, de travestissement, de désir de s’habiller en femme, ou de fabriquer une enveloppe féminine sont très discutés. Mais l’œuvre sérieuse historique ne les confirme pas clairement. Il s’agit souvent de rumeurs anciennes, de confessions ambiguës, de spéculations post-mortem. Ce mélange fait du mythe un terrain fertile pour la fiction, mais présente le risque de renforcer des stéréotypes : l’idée que les personnes qui ne respectent pas les normes de genre sont plus facilement lié-es à la folie ou au crime.

Nouveau

5,49€

Découvrez ce livre

Nouveauté

Le naufragé du temps & les chroniques d’Albany

Imaginez : c'est comme si « Stranger Things » avait été croisé avec « Les nouvelles aventures de Sabrina ». Le tout, dans les années 90.

Découvrez ce livreLa série semble consciente de ces enjeux. Par ses choix esthétiques (casting, mise en scène, ambiance), elle interroge le regard que pose la culture populaire sur Ed Gein, sur les serial killers et sur la (leur) sexualité. Le paradoxe est que ce regard, bien que queer ou traversé par le queer, oscille entre fascination morbide et empathie critique.

Ce mélange fait du mythe un terrain fertile pour la fiction, mais présente le risque de renforcer des stéréotypes.

Une distribution prestigieuse et une mise en scène soignée

Le choix de Charlie Hunnam pour incarner Ed Gein s’avère central. L’acteur britannique, connu pour Sons of Anarchy et Pacific Rim, offre une performance où se mêlent brutalité et fragilité. Laurie Metcalf (Mary Cooper, la maman de Sheldon dans « The Big Bang Theory ») campe Augusta Gein, la mère toute-puissante dont l’influence démesurée a façonné la psyché du criminel. On retrouve également Tom Hollander dans le rôle d’Alfred Hitchcock et Olivia Williams en Alma Reville, épouse et collaboratrice du maître du suspense.

Ce casting ne se contente pas de reconstituer un fait divers. Il souligne le dialogue entre histoire et cinéma, entre le réel et sa réinvention par la fiction. Ryan Murphy et Ian Brennan poursuivent ici leur démarche : explorer non seulement des crimes atroces, mais aussi leur résonance culturelle, en montrant comment un fait divers devient un mythe universel.

Les enjeux culturels de « Monstres »

Dès son annonce, la saison 3 de « Monstres » a suscité un intérêt considérable. D’un côté, le public friand de true crime espère retrouver l’efficacité glaçante de la saison Dahmer. De l’autre, critiques et associations s’interrogent sur la manière dont la série abordera le mythe de Gein, sans céder au sensationnalisme.

Car au-delà du sang et de l’horreur, la question posée par « Monstres » est celle de la représentation. Comment raconter ces histoires sans enfermer les personnages dans une caricature ? Comment éviter de nourrir les stéréotypes tout en assumant une part de dramatisation nécessaire à la fiction ? Ryan Murphy, habitué à jongler entre provocation et réflexion sociale, s’aventure ici sur une ligne délicate.

En posant un regard critique sur cette légende noire, la série ouvre une réflexion plus large : pourquoi l’Amérique, et par extension la culture pop mondiale, revient-elle sans cesse à Ed Gein ? Est-ce la fascination pour l’horreur brute, ou la quête d’une vérité plus profonde sur nos propres peurs collectives ?

Jérôme Patalano est un auteur édité et auto-édité de romans d’imaginaire, feel-good et thrillers, avec des personnages queers, et consultant free-lance en communication digitale.

Enfant des années 80 et ado des années 90, la pop-culture a toujours guidé sa vie, jusqu’à la création de plusieurs médias comme Poptimist, mag de pop-culture queer (et pas que).

Les commentaires sont validés en amont par l'éditeur. Tout commentaire enfreignant les règles communes de respect en société ne sera pas publié.