Dracula de Luc Besson : pourquoi les vampires nous fascinent-ils encore autant dans la pop-culture ?

Écrit par Jérôme Patalano - Publié le 30 juillet 2025 - 🕐 7 minutes

Portée par Caleb Landry Jones dans le rôle-titre, la nouvelle adaptation ciné de Dracula signée Luc Besson, très attendue, et qui sort le 30 juillet 2025, marque le grand retour du vampire le plus célèbre de l’histoire… pour la énième fois. Mais pourquoi Dracula, figure originelle, fascine-t-il tant le 7ème art et même les séries télévisées depuis au moins deux décennies et la folie « Buffy contre les vampires » ?

Luc Besson s’attaque donc cette année à Dracula, avec Caleb Landry Jones (qu’il avait fait tourner dans DogMan) métamorphosé pour l’occasion.

Ce qui sera abordé :

Dracula, de Luc Besson : une adaptation « passionnelle » voulue

Dans ce film XXL doté du plus gros budget du cinéma français de l’année (45 millions de dollars), exit la simple figure du monstre. Besson opte pour une relecture romantique, un Dracula avant tout marqué par la perte de son amour, prêt à attendre plusieurs siècles pour le retrouver. Porté par des décors gothiques et un casting international (Zoë Bleu -fille de Rosanna Arquette- incarne Elisabeta/Mina, Christoph Waltz complète la distribution), le film mise sur la dualité du personnage entre prédation et nostalgie, entre horreur et romantisme.

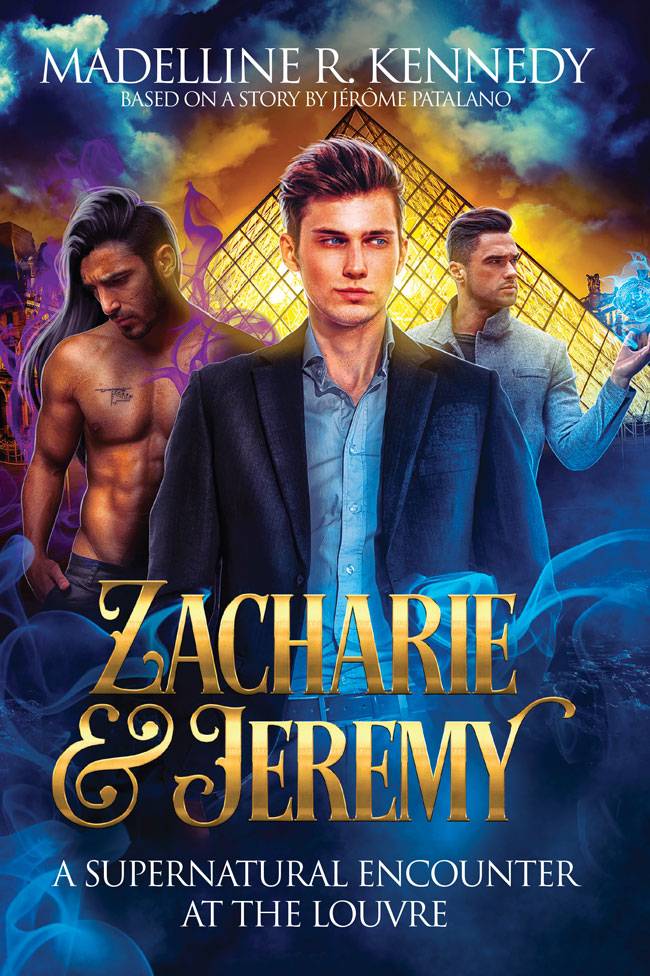

Promotion

0,99€

Découvrez ce livre

Chasseurs de l’ombre : l’héritage maudit

Un récit mêlant action, dark magic, émotions intenses et vampires dans un Paris souterrain rempli de secrets. Oserez-vous plonger dans leur univers ?

Découvrez ce livreBesson s’émancipe ainsi des précédentes adaptations fidèles (comme celle de Coppola en 1992) pour insister sur « l’histoire d’amour incroyable » qui se cache derrière la légende : Vladimir (Caleb Landry Jones), devenu vampire par désespoir après le décès de sa bien-aimée, hante l’Europe moderne à la recherche d’un sens à son immortalité.

Pourquoi le mythe du vampire traverse-t-il les siècles ? Dracula, un miroir fascinant de nos peurs et désirs…

Si le mythe de Dracula, et plus largement du vampire, suscite une telle fascination à travers les époques, c’est parce qu’il dialogue avec certaines des questions les plus profondes de notre inconscient collectif.

Dracula, le vampire, figure de l’immortalité… et de la malédiction

Le vampire incarne avant tout le fantasme de l’immortalité, ce désir ancestral d’échapper à la mort. Pourtant, cette vie éternelle est toujours montrée comme une malédiction : condamnation à voir disparaître tous ceux qu’on aime, à ressasser l’ennui, la solitude ou la culpabilité d’une existence hors du temps. Le personnage de Dracula, errant des siècles durant avec son deuil, exprime ainsi la peur du temps qui passe, de la perte et de la mort, mais aussi le vertige d’un impossible renouveau.

Entre interdit et séduction : l’érotisme vampirique de Dracula et des siens

Le vampire est, depuis ses origines littéraires, une créature hautement sexuelle. Il charme, ensorcelle, franchit les tabous. Le geste même de la morsure, voluptueuse et transgressive, fait du vampire une métaphore universelle du désir interdit, du plaisir qui effraie. Dracula est tour à tour séducteur fatal, amant dangereux, figure ambivalente qui attire autant qu’il repousse. Cette tension érotique, présente dès Bram Stoker, puis accentuée par le cinéma et les séries, nourrit la fascination : elle permet d’explorer sans risque nos pulsions et nos fantasmes cachés.

L’altérité : l’inquiétant « étranger », miroir de nos angoisses sociales

Dracula, venu des confins de l’Europe, est l’archétype même de « l’étranger », de l’inconnu menaçant qui bouleverse l’ordre établi. À chaque époque, ce thème se réactualise : le vampire devient le symbole de la peur de l’autre. Qu’il s’agisse de l’étranger, du marginal, de l’exclu. Mais il porte aussi en lui la promesse d’un ailleurs, d’une différence exaltante. En miroir, il renvoie à nos propres peurs sociétales : l’invasion, la maladie (nombre d’analyses relient le vampire aux grandes épidémies), la décadence, mais aussi l’aspiration à se libérer des conventions et des dogmes.

Le vampire charme, ensorcelle, franchit les tabous.

4,99€

Découvrez ce livre

Un Noël de douceurs japonaises au café-librairie de Normandie

Dans cette délicieuse comédie romantique pleine de tendresse, d’humour, et de douceurs pâtissières 素晴らしい和菓子 made in Japan, suivez Ambre, Victor, et leurs amis dans une histoire où l’amour et la bienveillance triomphent.

Découvrez ce livreLe vampire : reflet de nos angoisses existentielles modernes

À travers Dracula et ses avatars, c’est la question du sens de l’existence, du poids de la solitude, de la quête d’identité qui se pose. Immortel, mais toujours en quête de quelque chose qu’il ne peut obtenir (l’amour véritable, le repos, la rédemption), le vampire cristallise des inquiétudes universelles : peur de s’éloigner de l’humanité, d’être condamné à l’errance, à la marge. Les séries modernes exploitent cette facette, présentant souvent le vampire comme un antihéros tragique, tiraillé entre sa nature prédatrice et le désir d’appartenance, d’amour, d’absolution (Buffy, True Blood, Entretien avec un vampire…).

La lente évolution du mythe Dracula qui ne meurt jamais

Dracula et les vampires fascinent aussi parce qu’ils changent sans cesse de visages : monstre terrifiant au XIXe siècle, dandy décadent dans les années 1970, rebelle adolescent dans les années 2000, créature tourmentée d’aujourd’hui. Le vampire s’adapte aux peurs du temps (maladie, sexualité, dépendance, exclusion), aux fantasmes générationnels (éternelle jeunesse, pouvoir, marginalité) et aux déclinaisons culturelles (cinéma, séries, littérature, jeux vidéo, etc.). C’est ce pouvoir d’incarner tout à la fois, nos ténèbres et nos espoirs qui fait du mythe de Dracula une figure perpétuellement fascinante et renouvelée.

En un mot, Dracula fascine parce qu’il est notre double inversé : il parle à la fois à notre peur de la mort et à notre peur de la vie hors des règles, à nos désirs inavoués, à notre malaise devant l’autre. Enfin, il incarne ce que nous n’osons pas être, mais que nous rêvons tous, un jour, d’affronter… Voilà pourquoi, du roman victorien aux blockbusters, des séries télé aux jeux vidéo, le mythe du vampire continue, siècle après siècle, de nous hanter et de nous envoûter.

Aux origines du mythe : la naissance d’une légende

Le personnage de Dracula naît sous la plume de Bram Stoker en 1897, inspiré librement de Vlad III, prince de Valachie surnommé « l’Empaleur », connu pour sa cruauté. Le roman n’est cependant pas la première histoire de vampire, mais il en devient l’archétype absolu dans la culture populaire et inspire une infinité d’adaptations, de réinventions et de détournements jusqu’à aujourd’hui.

Littérature, cinéma, télévision : Dracula est partout !

Le mythe n’a cessé de s’actualiser. Il traverse les siècles, survivant aux modes. D’abord star de la littérature gothique, il explose à l’écran (Bella Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman et aujourd’hui Caleb Landry Jones) et connaît une renaissance constante, notamment à la télévision. Buffy contre les vampires, Angel, The Vampire Diaries, True Blood, The Originals, la saison 5 d’American Horror Story intitulée « Hotel » (avec une Lady Gaga en comtesse absolument délicieuse), Entretien avec un vampire… autant de séries emblématiques qui déclinent le mythe à l’infini ; romantique ou cruelle, adolescente ou adulte, horrifique ou sexy.

Promotion

0,99€

Découvrez ce livre

Chasseurs de l’ombre : l’héritage maudit

Un récit mêlant action, dark magic, émotions intenses et vampires dans un Paris souterrain rempli de secrets. Oserez-vous plonger dans leur univers ?

Découvrez ce livrePersonnellement, j’ai une tendresse toute particulière pour True Blood (gore, sexy, sarcastique), The Vampire Diaries (plus adolescent, mais inspiré par le journal intime et la tragédie) et, plus récemment, la sublime adaptation télé d’Entretien avec un vampire sur AMC, brillamment écrite et visuellement stupéfiante, dont la saison 3 arrive en 2026 (et que j’attends déjà avec impatience).

D’ailleurs, pour Entretien avec un vampire, on est même sur ce qu’on pourrait désormais appeler la dark romance, sujet que j’ai déjà abordé ici, avec un curseur LGBTQIA+ poussé à fond et assumé. Le résultat ? Il est canon, que ce soit dans le célèbre film de Neil Jordan de 1994 avec Brad Pitt et Tom Cruise, respectivement Lestat de Lioncourt et Louis de Pointe du Lac, ou encore dans la récente (et sublime !) adaptation télé sur laquelle je reviendrai dans un prochain article.

Le nombre de productions liées aux vampires, et à Dracula en particulier, ne cesse d’augmenter, profitant de leur pouvoir d’attraction universel.

Mais pourquoi donc une telle passion vampirique en série ?

La série télé s’est révélée être le terrain idéal pour explorer toutes les facettes du vampire. Sur la longueur, elle lui donne une profondeur psychologique inédite, le fait muter au gré des époques et des enjeux (adolescence et identité pour Buffy ou Vampire Diaries, sexualité débridée avec True Blood, quête existentielle dans Penny Dreadful ou Entretien avec un vampire…). Cela explique sans doute l’engouement du public : chaque génération réinvente « son » Dracula et « ses » vampires.

Cette fascination pour les vampires résonne d’ailleurs dans mon petit livre, « Chasseurs de l’ombre : L’héritage maudit », où je revisite l’héritage sombre et ambigu de ces créatures, entre amour, malédiction et grandeur crépusculaire.

De Luc Besson à Caleb Landry Jones, le cinéma et la télé ne se lassent pas de réinventer Dracula, figure mouvante, icône de notre imaginaire. Entre mythe littéraire, création historique et métaphores existentielles, Dracula demeure « le père de tous les vampires » et s’impose plus que jamais, dans un monde assoiffé de récits éternels comme l’un des miroirs les plus fascinants de nos désirs et de nos peurs.

Jérôme Patalano est un auteur édité et auto-édité de romans d’imaginaire, feel-good et thrillers, avec des personnages queers, et consultant free-lance en communication digitale.

Enfant des années 80 et ado des années 90, la pop-culture a toujours guidé sa vie, jusqu’à la création de plusieurs médias comme Poptimist, mag de pop-culture queer (et pas que).

Les commentaires sont validés en amont par l'éditeur. Tout commentaire enfreignant les règles communes de respect en société ne sera pas publié.